陕西省第四次全国文物普查旧石器专项调查工作队在陕南安康的调查取得突破性进展。此次调查新发现旧石器遗址点16处,采集石制品1000余件,通过普查初步查清了安康地区旧石器遗址的分布规律,廓清了该地区遗址的地层埋藏年代序列,基本查明了该地区石器工业技术演化的面貌,并基本证实古人类在安康地区生活的年代不晚于距今80万年至70万年前,并一直延续到距今二三万年之间。

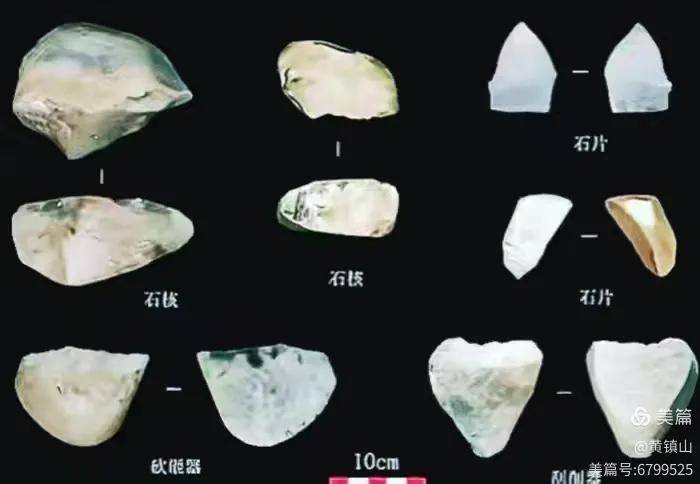

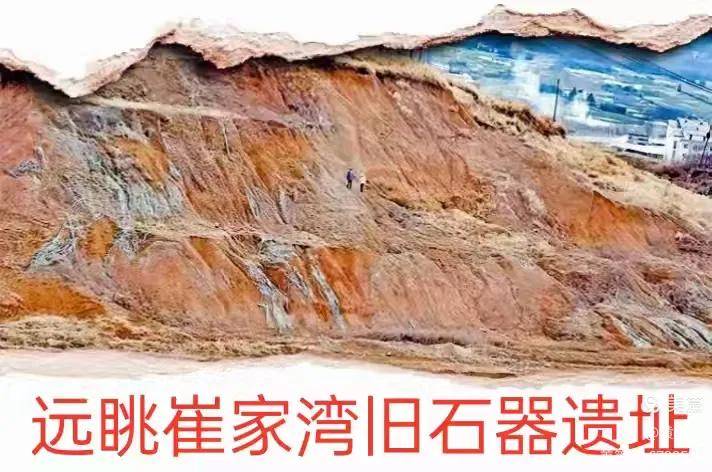

本次调查中,汉滨区张滩镇崔家湾遗址收获颇丰。考古人员在该遗址4个片区共采集石制品100余件,其中不仅有石片、石核、刮削器等,还有1件极为精美的手镐。省文物局工作人员介绍,这是目前安康盆地发现的加工最精致的手镐。

崔家湾遗址石制品类型多样,涵盖小型石英石片刮削器、重型石英岩刮削器等,反映出该遗址复杂多样的石器加工技术。崔家湾遗址是安康盆地发现石制品数量最多的遗址,为区域石器工业研究和考古工作提供了重要线索。

考古人员在安康盆地月河流域的恒口单家湾遗址发现石制品近100件,石制品类型组合丰富,除了石核、石片以及各类小型修理工具外,还可见重型刮削器和手镐。其中新发现的手镐尖刃锐利,可能存在特殊用途。考古人员从遗址内随处可见的碎屑与断块分析,该遗址很可能为一处原地埋藏的石器打制场所。

此外,考古人员在石泉盆地新发现遗址点2处。该地区发现多种类型的石制品,展现出多样化的石器加工技术。其中,孙家湾遗址的发现表明石泉盆地的古人类活动区域多位于高阶地,为将来进一步探索古人类的行为模式提供了重要线索。

安康的地理环境极具古人类活动优势:北靠秦岭,南接大巴山,汉江横贯东西,山水环绕、气候宜人,这正是旧石器时代古人类选择栖息的理想场所。但长期以来,安康地区在旧石器考古上一直显得相对“沉默”。此次调查的重大突破,不仅填补了区域性考古空白,也在一定程度上重塑了我们对秦岭南麓古人类分布格局的认知。

这16处遗址分布在旬阳市3处、汉滨区11处、石泉县2处,集中出土了大量石核、石片、刮削器等常见工具,更重要的是,其中发现了多件工艺精美、技术复杂的“手镐”类重型工具。尤其是在崔家湾遗址,发现了一件加工最精细的手镐,堪称“旧石器界的艺术品”。

手镐这个词听起来“土”,但它的背后却藏着古人类的生存智慧。这种工具既能砍伐、剥皮,又能挖掘、击打,是旧石器时代非常实用的多功能工具。尤其是发现于单家湾遗址的那件手镐,尖锐锋利,保存完好,甚至可能用于特殊用途——比如劈开骨头获取骨髓,或参与某种仪式行为,这些都值得进一步研究。

细节决定真相。在遗址周边还散布着大量石屑和打制残片,这说明这些地方不是随便捡几块石头的“露天仓库”,而是古人类“原地加工”的作坊。这种高度“本地化”的石器制造模式,也从一个侧面反映出他们在这片土地上的长期驻留与深度开发。

结合此前在蓝田、临潼、商洛、汉中等地的发现,陕西的秦岭巴山汉江一带几乎可以说是中国旧石器遗址分布最密集、文化最丰富的地区之一。而安康的“沉默”如今被打破,这意味着秦岭南北的旧石器文化联系或许比我们过去认为的要更加紧密,古人类的迁徙路线也可能更为复杂和立体。

旧石器考古看似离我们遥远,但它其实与我们今天的文化认同、历史自觉息息相关。那些沉睡在地层中的石器,不只是工具,更是一段段未被记录的历史。它们证明了我们祖先并非在长江黄河“等饭吃”,而是在秦岭巴山汉江之间主动探索、生存与创造。

这次安康调查,不仅为全国第四次文物普查旧石器专项树立了样板,也提醒我们:秦岭巴山汉江不仅是生态宝库,更是文化源地。它既养育着生灵,也承载着时间的秘密。

秦岭巴山汉江是古代巴人的摇篮,《山海经》和《路史》记载:“伏羲(大皞)生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照生顾相,顾相生巴人。”陕南安康有伏羲山、咸鸟山、厘民沟、照毕山、相氏庙,是巴人的祖先圣地。而秦岭巴山汉江考古发现有百万年的古人类连绵繁衍史,是巴人的源流吗?

假若百万年的古人类与巴人同源流,那中华民族史就是一脉相承了。古代巴人迁徙到西南者成为少数民族,而留在秦岭巴山汉江的巴人助“汉王”刘邦打天下建立汉朝,成为汉族的先驱。